Warm Heart×Cool Headな事業経営 ~社会性とビジネスの狭間で~

WASEDA NEOでは、2018年8月9日に、株式会社マザーハウス副社長の山崎 大祐氏によるパイオニアセミナーを開催しました。山崎氏は、学生時代の友人らと共に、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という経営理念のもと設立した(株)マザーハウスで、アジアでのものづくり事業とブランド展開を手掛けています。今回は「人生曲線」のグラフを使ってご自身の波瀾万丈な人生を紹介するとともに、参加者にも「人生曲線」を描くことで気づきを与えるワークショップを実施しました。会社の立ち上げや新商品のブランディングにまつわる大変興味深いエピソード等についても紹介していただきました。

(プロフィール)

株式会社マザーハウス副社長 山崎大祐 氏

1980年東京生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業。大学在学中にベトナムでストリートチルドレンのドキュメンタリーを撮影したことをきっかけに、発展途上国の貧困・開発問題に興味を持つ。2003年、ゴールドマン・サックス証券に入社。エコノミストとして、日本およびアジア経済の分析・調査・研究や各投資家への金融商品の提案を行った。2007年3月に同社を退社。大学時代の竹中平蔵ゼミの1年後輩であった山口 絵理子氏が始めた(株)マザーハウスの経営への参画を決意し、同年7月に副社長に就任。(株)マザーハウスはアジアの発展途上国で高品質のバッグやジュエリー等を生産。ブランド化に成功し、アジア各国で店舗を展開している。

山崎氏が「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を経営理念とするマザーハウスの経営に参加したのは、就職してから4年後のこと。そこにつながる経緯について次のように語ります。

「26歳で起業し、右余曲折ありましたが、マザーハウスはおかげさまで12年目を迎えました。最初はバングラデシュで作られた少数の革のバッグの販売からスタートしましたが、現在は国内をはじめ、台湾、香港など37店舗の直営店を展開し、グローバル展開をする企業に成長しました。発展途上国と聞くと「貧しい」といったイメージがあるかもしれませんが、実はそこには、すばらしい素材や人材、ものづくりの技術があります。その可能性に光を当て、ものづくりを通して発展途上国のイメージを変えていきたいという思いが根底にあります」(山崎氏)

パイオニアセミナー当日は、マザーハウスの経営哲学や事業展開に関心のあるビジネスパーソンやブランドの愛用者といった参加者が大勢集まりました。まずは山崎氏の問いかけにより、受講者それぞれがグループごとに、「今日はなにを見つけにきたか?」について発表し合うワークショップからスタート。受講者からは自社ブランディングや海外スタッフのマネジメントの参考にしたいといった声が挙がっていました。

「マザーハウス」がアジアでのものづくりとブランディングに成功するためにしてきたこと

マザーハウスは、当時、アジア一の最貧国と言われていたバングラデシュでジュート(麻の一種)を使ったバッグ作りから始まりました。他社とは一線を画すマザーハウスの経営哲学は、現地の工場や雇用のあり方にも表れていました。

「人件費が安いバングラデシュには、中国に次ぐ勢いで世界中の工場が進出しています。一方で、労働環境は劣悪で、現場事故も多数起きています。2013年には、ビルの崩壊事故で1,000人以上の死者が出るという今世紀最大の大惨事がありました。そんな劣悪な環境だからこそ、マザーハウスでは、安心安全な工場を作ることを目指しました。現地での通常の1.5倍の給料を支払い、残業時の食事を配給し、日本と同等のメディカル・チェック、年金制度、さらに8割のスタッフが利用するローン制度を設置し、現地ではトップクラスの福利厚生を誇る工場だと自負しています。現在は230人が働く大きな工場に成長し、おもに特産品の牛革を使ってバッグを作っています」(山崎氏)

さらに、2009年からはネパールにも工場を設立。2015年にカトマンズで起きた大地震の影響もあって、現在、アジアでもっとも貧しい国と言われているのがネパールです。現地特産品のシルクやウール、カシミアをストールに加工する工場が稼働しています。

「ネパールでは多くの人が海外に出稼ぎに行っているため、男性の働き手が少ないという事実があります。そこで、国に残されている女性たちに自宅で糸を紡いだり、生地を織ったりしてもらえる仕組みを作りました。現在はある村を中心に約400人の生産者が関わっています」(山崎氏)

2015年からはインドネシアにも進出。伝統技術の線細工を使って、初めて金でジュエリーを作ることに成功したそうです。2016年にはスリランカに進出し、たった3人で採掘から始めて、30人規模の工房へ成長しているとのこと。そして2018年には、インド・コルカタ(旧カルカッタ)にて、カディという手紡ぎ・手織りの糸を使ったシャツを地元の職人と一緒に制作しています。

海外の現場でのものづくりから実際の販売までを一気通貫で自社で行なうというスタイルは、実は他社のアパレル企業ではあまりない経営スタイルなのだとか。「職人と使い手の垣根を越えることをミッションとしているので、ものづくりから出口までを責任をもってやるのがモットー」と、山崎氏。

さらに、自社ブランディングの一環としての取り組みで、エイチアイエス(HIS)と組んだマザーハウスの工場見学ツアーを実施。また、アジアで活躍する職人たちを日本に呼んでイベントを開催している。パラリンピックのブラインドサッカー公式バッグパックを手がけるほか、年間1,200人以上が参加する「マザーハウスカレッジ」を企画し、社会を変えるムーブメントを呼ぶセミナーも実施しているとのこと。

マザーハウス副社長・山崎氏の「人生曲線」から見る、転機と気づき

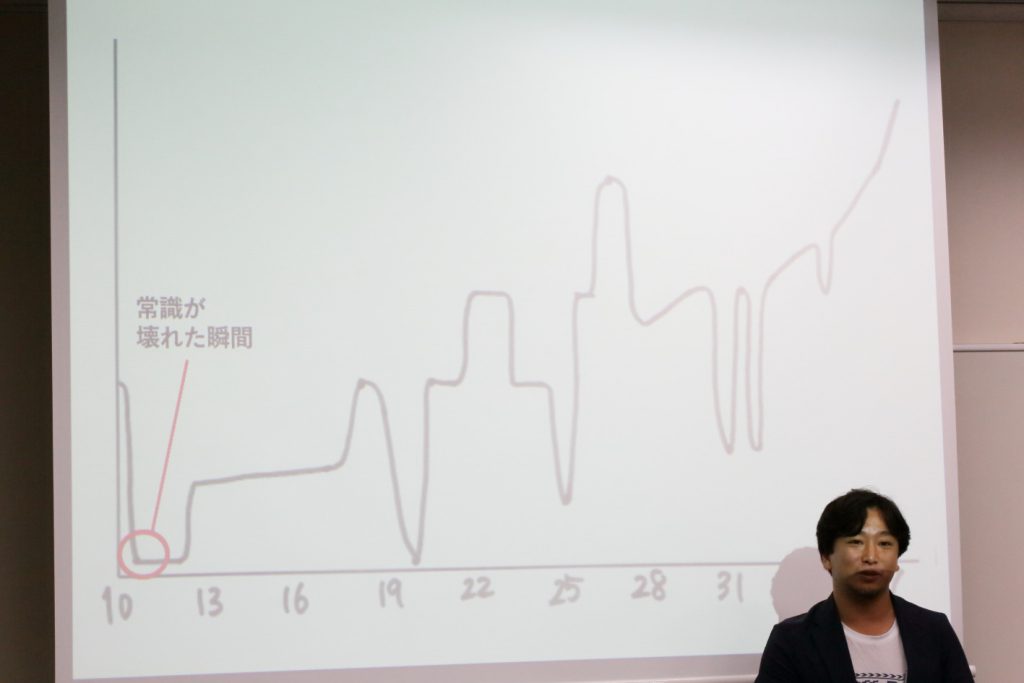

これまで山崎氏が副社長として絶えず悩み続けてきたことは、「リーダーシップ、マネジメントはどうあるべきか?」ということ。山崎氏自身のリーダーシップ・マネジメントの価値観を形成しているものの根源は、自分の人生そのものにあると言います。山崎氏自身の「人生曲線」を見せながら、山崎氏はこれまでの人生を振り返りました。

これまで山崎氏が副社長として絶えず悩み続けてきたことは、「リーダーシップ、マネジメントはどうあるべきか?」ということ。山崎氏自身のリーダーシップ・マネジメントの価値観を形成しているものの根源は、自分の人生そのものにあると言います。山崎氏自身の「人生曲線」を見せながら、山崎氏はこれまでの人生を振り返りました。

「裕福な家庭の生まれではなかったので、高校生時代は、週3でアルバイトの日々を送りながら勉強し、奨学金で大学に進学しました。入学後はドキュメンタリー映像を撮ることに夢中となり、その中で出会ったのが、ベトナムのストリートチルドレンでした。かわいそうな画を撮りたいと思っていたのに、あろうことか、子どもたちは目を輝かせて遊んでいて、楽しそうに夢を語っていたのです。日本は豊かだけど、日本の子どもはこんなに熱く夢を語れるのだろうかと疑問を抱くようになり、自身の生き方をも自問するようになりました」(山崎氏)

それからの自身の人生におけるターニングポイントと気づきについて、山崎氏は次のように語ります。

◉悩み、大学に行けなくなるも、“好き”という想いがきっかけとなり復帰

「20歳の頃、大学にはまったく行かず自宅で本ばかりを読んでいる時期がありました。大学に復帰したきっかけは本当に些細なことで、“好きな女の子ができた”という理由で学校へ行くようになりました(笑) 好きなものには何物も敵いません。“自分が好きなものを信じたい”という思いがこの頃から芽生え、現在の仕事にもつながっている気がします」

◉外資系の大手証券会社に就職

「大学卒業後は、エコノミストとして働き始めました。自身の中での金融のイメージは最悪だったのですが、嫌いなものだからこそあえてチャレンジしようと飛び込みました。4年間働いたら辞めようと思っていて。そのあとはアジアをバイクで横断するつもりでした。日々の忙しさからそのことは次第に忘れ去られ、最後の方はもやもやしながら働いていたのを覚えています」

◉マザーハウスの起業に参画

「創業者の山口から懇願され、互いに資金を出し合い、250万円で会社を設立しました。資金の全てを使ってバングラデシュで600個のバッグを作りましたが、一切売れずにいきなり会社は倒産の危機に(笑) どうしたらバッグが売れるかを考えるために、大学の友人を自宅に集めて定期的に会議を行っていました。実は半年間、会社に勤務しながら土日はマザーハウスの事業に参加していたのです。この期間は体力的にも大変でしたが、本当に心から楽しかった。同じ目標を共有して仕事するということがこんなに楽しいものなのだと気づきました。“向いている仕事”と“好きな仕事”は違うと実感しました」

◉バッグが売れない苦悩の日々

「起業半年目にしてようやく大手百貨店で催事を出せるチャンスが巡ってきました。そこで売れれば以後は安泰だと思ったのも束の間、売り場では見向きもされませんでした。あるお客さんに30分間説明して、ようやくバッグが1つ売れました。1万円の商品を売ることは、こんなに大変なことなのだと実感しました」

◉顧客向けのサンクスイベントを開催

「バッグは少しずつ売れるようになりましたが、購入していただいた方々に御礼を伝えたくて顧客向けのサンクスイベントを企画・開催しました。このとき初めて自分たちのお客さんに会って率直な意見を聞くことができ、とても貴重な機会となったことは今でも忘れられません。どんなに会社が大きくなっても、イベントを続けることを約束し、今でも毎年継続していて、年間延べ数千人規模の参加をいただいています」

◉マザーハウス1号店を出店

「マザーハウスが初めて出店したのは、台東区入谷にある8坪、家賃7万円の倉庫でした。内装の木材を自分たちで仕入れて、工務店などに店の作り方を教わりながら、自分たち自身の力で店を作りました。出店後はどうすれば人が来てくれるかを考え、毎週末、トナカイの格好をして店頭に立ったら、会社員時代の先輩がおもしろがってたくさん来てくれたんです(笑) 途上国への思いよりも、シンプルに楽しいことに人は惹かれるのです。店に来た人に楽しんでもらうことが重要であり、正しいことより楽しいことをすることの大切さに気づいた瞬間でした」

事業も人生も同じだからこそ、苦しいときに本質が見えてくる

その後、事業を継続していく上での苦難がたくさんあったという山崎氏。

「投資先の海外の工場で全ての資産を持ち逃げされたり、別ブランドを立ち上げて大失敗をしたり、本当に色々なことがありました。事業も人生も同じ。山あり谷ありです。しかし、調子が悪いときにこそ本当の仲間がわかります。自分の利益のためではなく、ミッションのために加わってくれる仲間が大切だと思っています。」(山崎氏)

会場では、山崎氏が実践する「人生曲線」を使ったワークショップを実施。曲線をたどり人生を振り返ることで、山崎氏のように自分のターニングポイントと気づきが見えてきます。「人生曲線」は、どの年齢から描いてもOK。5分間で描き、各グループ内で共有しました。実際にやってみると、自分はもちろん、他の参加者の通ってきたこれまでのことや考え方の一端が見えてきます。

このワークショップは、マザーハウス社内でもよく実施するそうです。その理由を山崎氏は次のように説明します。

「“人に興味を持てる会社”にしたいと思っています。自分の人生を語る時間はなかなか無いけれど、せっかく同じ会社に入り、多くの時間を共に過ごす仲間なのですから、仲間の人生の軌跡を共有することは、非常に有意義なことです。また、社員には日ごろから“主観を大事にしなさい”と言っています。やる意味が持てて情熱を注ぎたいと思うことは、自分の人生経験からくる“主観”だと考えています。“主観”は仕事をするうえで最も重要な他者との差別化要因です。自身の主観を把握することは大事なことであり、そしてそれは次の人生にもつながっていくものだと思います」(山崎氏)

後半の質問タイムでは、印象深いやりとりがありました。参加者の方から「社会起業家としてここまで続けてこられた原動力には、アジアの貧しい人に仕事を与え、豊かにしてあげたいという思いが強いからなのですか?」という質問をされたときの山崎氏の答えです。

「よく“社会起業家”と言われるのですが、そう言われるのは実はあまり好きではありません。私自身、マクロな人間なので社会への憤りはありますが、原動力はどちらかといえばお客様からの影響が強くあります。いつでも再確認しないと忘れてしまいがちですが、私の原動力は元々は社会への“怒り”みたいなものから来ていると思っています。マザーハウスでは、“喜怒哀楽を感じる瞬間”を書くワークショップもよく実施しています。自分の感情で一番激しく出るものはなにか、今一度考えてみると良いかもしれません。なぜなら、それが一番人を動かす原動力になるからです」(山崎氏)

最後に山崎氏は、日々の積み重ねの中で、「気づいたらできていた」と、マザーハウスのビジネスモデルについても言及。社会起業家の多くは、カスタマーバリューをおざなりにしてしまうことで、ビジネスとして成功しない事例が少なくないことも指摘しました。

一方で、マザーハウスがここまでバングラデシュ、ネパール、スリランカ、インドネシアなどで事業を発展させてきたしてきた経緯を振り返り、最終的には一緒に仕事をする「人」が決め手となったと語ります。

「バングラデシュのバッグからのスタートでしたが、バングラディッシュに限らず色々な発展途上の国でものづくりを展開していきたいと考えていました。しかしながら、投資型のビジネスなので6、7年はままなりませんでした。ある程度利益が出るようになってから、初めて世界のさまざまな素材に目を向けていきました。ネパール、スリランカ、インドネシア等で事業を拡大していったきっかけは、実はお客さんから得たものが多いのです。お客さんとそういう関係性を持てていたことがありがたいことだったと思っています。また、その後各国でビジネスを決めるための判断材料は、実際に現地に行って、素材はもちろん、“そこにいる人たち”と仕事したいと思えるかどうかです。“人”が一番重要な要素だと思っています。今後もマザーハウスのチャレンジに注目していただければ幸いです」(山崎氏)

山崎氏は「向いている仕事よりも、好きな仕事を」という自身の気づきから、大手外資系企業を辞めて起業するというチャレンジングな道を選択されたわけですが、多くの苦難や葛藤を乗り越え、様々な“人”との出会い・協力を得て、現在の成功に繋げられているということが、語られる様々なエピソードの中からとてもリアルに感じ取られました。

読者の皆さまも、「人生曲線」を描いて自分の人生を今一度振り返り、自身のターニングポイントを見つけて気づきを得ることで、そこから何かきっかけがつかめることがあるかもしれません。

今後も、WASEDA NEOでは、さまざまな業界で活躍するイノベーターを講師にお招きする「パイオニアセミナー」を実施していきます。人生やビジネスにおける気づきやアイデアのヒントを見つけにいらっしゃいませんか?